プラチナ・ジュエリーの国際的広報機関による情報サイト

ジュエリーが日本に入ったのは19世紀後半、江戸時代末期のこと。

外国と交流のあった長崎の遊女が最初の着用者とされ、その後、明治の欧化政策によって貴族や華族の女性がこれに続きました。

同様に、日本人がプラチナに出会ったのも江戸時代末期のこと。遣欧使節がロシアでプラチナ塊に出会ったのが最初と言われています。これは、ヨーロッパでやっとプラチナが最高の貴金属と認められた時代に当たります。

文明開化の足音とともに日本にもたらされたプラチナ。ただ、そのイメージの浸透は早く、新聞や文学作品にもプラチナが登場するほどでした。明治12(1879)年の新聞には「ドラ息子、胸にプラチナ時計かけ」という川柳が掲載され、大正3(1914)年に発刊された北原白秋の詩集タイトルは『白金之独楽』。すでに日本でプラチナが一般に知られていたことを示しています。

融点1,768度という、日本の冶金史では未知の高温に挑戦し、村松万三郎がプラチナの熔解に成功したのは明治24(1891)年のこと。その後、明治43(1910)年のミキモトのカタログ誌『真珠』四号には、“白金製”と明記された首飾りが掲載されています。

北原白秋の詩集「白金之独楽」。1914(大正3)年の発刊当時、すでに日本でプラチナが一般に知られていたことを示している。

日本は、仏教美術や武具装飾にジュエリーに通じる工芸の伝統を培っていました。金閣寺や黄金の茶室など、きらびやかな世界にも無関心ではなかったものの、「わび・さび」、「いき・しぶ」の美意識が選んだのは銀でした。仏典にある「白金」の言葉が、深い憧憬として残されたかもしれません。その幻の白い金は、金箔の仏像より浄土のイメージに叶っています。プラチナの和名「白金」にはそうした背景も考えられます。

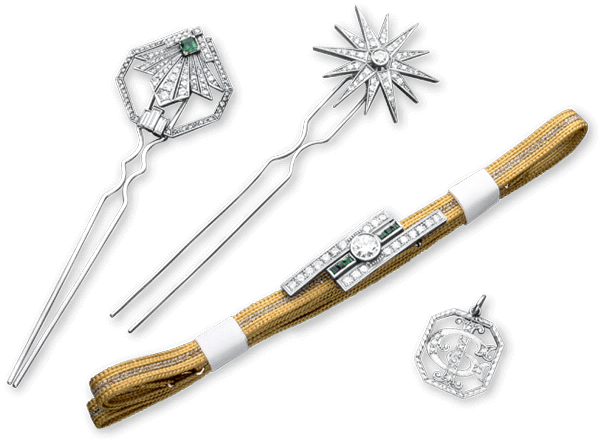

大正時代、帯留めやかんざし、笄(こうがい)もプラチナで作られた。